안데스 존재론

*이 글은 2020년 7월 13일에 한국외국어대학교 중남미연구소 HK+ 사업단이 주최한 영상 특강을 요약한 내용입니다.

안데스의 범위

안녕하십니까. 한국은 아침이겠지만, 제가 있는 페루는 저녁입니다. 이렇게 지구 반대편에서 보여주시는 안데스 문명에 대한 학술적 관심에, 또한 심도 있는 대화를 나눌 수 있는 기회를 주심에 감사 드립니다. 제 발표순서는 다음과 같습니다. 첫 장에서는 안데스 세계의 특수성에 대해 개괄적인 설명을 하겠습니다. 이어, 첫 장에서 설명한 내용을 바탕으로 안데스 문명에 형성된 우주관의 특성 몇 가지를 제시하려 합니다. 마지막으로, 무엇보다도 중요한 안데스 세계의 존재론에 대한 이야기를 여러분께서 어떻게 이해하시고 또 경험적 차원에서 받아들이실 수 있는지에 대해 이야기 해 보려 합니다.

안데스의 “안데”라는 단어는 안데스 원주민 언어 중 하나인 께추아어 고어의 “안띠”라고 하는 단어에 그 어원이 있습니다. “안띠”는 페루 동쪽, 나라를 북에서 남으로 가로지르는 숲이 울창한 산맥이 있는 “따완띤수요” 지역에 살던 민족일 일컬었습니다. 잉카 제국은 이곳을 “안띠수요”라고 명명하기도 했습니다. 이후, 길이는 8,500km, 해발 7,000m에 이르고 열대빙하가 있는 이 곳 산맥을 모두 “안데”라고 이름 붙였습니다. 고산지역, 한류지역, 열대지역까지 아우르는 이곳은 다양한 생태계와 기후가 존재하며, 아마존 지역과 해안 사막지역은 엄청나게 덥고, 눈으로 뒤덮인 고산지역의 산맥은 매우 춥습니다. 또한 해수면 4,000m상위로 경작지 역시 존재하는 지역입니다. 페루의 지리학자인 ‘하비에르 뿔가르 비달(Javier Pulgar Vidal)’은 해발고도에 따라 페루를 독특한 물리적․생물학적 다양성을 보유한 96개의 생태지역으로 분류했습니다. 따라서 이 곳에 살던 이들은 스스로 거주지를 인식하고 평가를 하며 선택적 삶의 전략을 택하며 살아왔습니다. 이러한 현상을 미국의 역사가 ‘존 무라(John Murra)’는 “생태학적 층이 최대화 된 수직통제‘라고 명명한 바 있습니다. 즉, 해안이나 아마존, 더 나아가 열대빙하 지역 등 각기 다른 고도에 동시에 자리 잡고 삶의 반경을 꾸려나간 이들은, 각 지역의 특성에 맞는 동식물을 키우며 살아왔다는 것입니다. 이렇듯, 안데스 지역은 지구에서 가장 다양한 문화적, 유전적 특성을 아우르는 지역입니다. 지형학적 상호연결과 다양성, 그리고 안데스 지역에 따른 기후의 차이를 삶의 반경으로 둔, 이 지역 초기정착자들은 자신들의 삶의 터전에서 관념적, 감상적 범주를 아우르는 하나의 체제를 인지하는데, 그것은 바로 이 세상의 모든 종(種)은 상반되는 개념들이 대립하며 혹은 서로를 보충하며 하나의 ‘연(緣)’으로 이어져 있다는 것입니다. 이러한 관념적 범위는 모든 지역적 특성이 어떻게 인간의 삶에 영향을 미치는지에 따라 다르게 나뉘었고, 이것이 오늘날 우리가 ‘안데스’이라고 부르는 문명의 전통으로 자리 잡았습니다. 이어지는 장에서는 앞서 언급한 ‘관념적’ 범주의 근원이 되는 갈래들을 설명하겠습니다.

살아 움직이는 세계

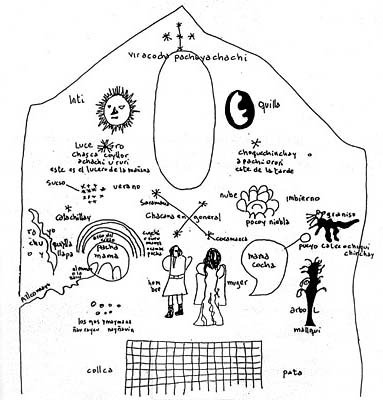

우선, 안데스 문명의 애니미즘적 성향을 보도록 하겠습니다. 안데스의 관념에서 우주(cosmos)는 ‘살아있고 아는 총체’를 나타내는 한 부분으로 이해하고 있습니다. 또한, 우주는 서로 연결된 다양한 삶의 공동체로 구성되어 있으며, 인간 공동체 역시 그 일부입니다. 그러나 인간 차원에서 손 댈 수 없는 신적인 존재들의 공동체와 자연의 공동체도 존재합니다. 우주는 숨어있는 차원을 갖고 있는 주된 총체의 보이는 한 부분입니다. ‘보이는 세계’는 서로가 어긋나면서도 상호보완적인 두 부분으로 나눌 수 있습니다. 하나는 ‘상위의 세계’인 ‘하난 빠차(Hanan Pacha)’고 다른 하나는 ‘하위의 세계’인 ‘우린 빠차(Urin Pacha)’입니다. ‘까이 빠차(Kay Pacha)’는 인간의 영역, 혹은 직접적인 영역이라고도 합니다. 크게 두 차원으로 나눌 수 있는 이 우주 내부에는 ‘숨은 세계’라고 할 수 있는 또 다른 세계가 존재합니다. 그것은 ‘내부 세계’인 ‘우꾸 빠차(Uku Pacha)인데, 이 세계는 ’하난 빠차‘와 ’우린 빠차‘가 생명력을 뿜어내게 하고 잠재적인 생식력을 북돋음과 동시에 두 세계의 실체를 구성하고 생성하고 소비하는 세계입니다.

세계를 움직이게 하는 생명력이자, 움직임의 본질적인 근원을 ‘까마이(kamay)’ 라고 합니다. 이 말은 ‘에너지’를 뜻하는 그리스어의 ’에네르게이아(ενέργεια)’, 인도어의 ‘프라나(prāṇa , प्राण )’, 또는 중국어의 ‘기(氣)’와 그 의미가 같습니다. ‘까마이(kamay)’는 ‘우꾸 빠차(Uku Pacha)’ 안에서 가능성을 담아 펼쳐내려 하는데, 이는 ‘우꾸 빠차(Uku Pacha)’ 안의 팽창하려는 성질과 분산되려 하는 것, 폐쇄하려는 것과 통일하려 하는 것에서 상호 대립되는 것과 보완되는 것이 동시에 구성 요소가 되는, 역동성이 까마이의 질서를 구성합니다.

그리하여 신들은 의도적으로 ‘까막(kamaq)’, 또는 ‘까마이를(kamay) 공급하는 것’의 조건을 ‘힘’으로 생각한다. 살아있는 존재를 ‘까마스까(kamasqa)’라고 부르는데 이것은 “까마이(kamay)의 성질을 가진 존재”입니다. 그리고 신적인 존재의 공동체에서 살아있는 에너지의 흐름을 공급하는 능력을 가진 ‘까막(kamaq)’은 인간 세상의 에너지인 ‘까마이(kamay)’와 동일시 되는데, 이는 직물이나 세라믹, 신격화 혹은 밭과 같은 것으로 구체화되면서 ‘까마이요끄(kamayoq)’라는 불립니다. ‘까마이요끄(kamayoq)’는 ‘빠차까막(pachakamaq)’에서 비롯된 능력으로, 이는 우주의 창조자(까막, kamaq)로 남성과 여성의 성질을 모두 가진 신적인 존재입니다. ‘까막(kamaq)’은 샤머니즘적 우주와도 같고, ‘우꾸 빠차(Uku Pacha)’에서 생명력을 움트게끔 ‘까마이(kamay)’를 이끌고 자라나게 합니다.

까오스모스로 드러나는 이원적 우주

‘빠차(Pacha)’의 구조에 대해 말하자면, 총체로 이해할 수 있는데, 이미 제시한 바와 같이, 세(3) 개가 하나입니다. 이는 안데스 세계에서 홀로인 것, 고립된 것은 완전한 것이 아닌 개념으로 인식되며 부족함, 버려짐과 같은 의미로 해석되기 때문입니다. 이를 ‘왁챠(wakcha)’라고 부릅니다. 그렇다고 해서 세계를 이루는 각각의 구성요소는 이원적(dualidad)이나, 다원적(multipicidad)인 것이어서도 안 되는데, 이 역시 ‘왁챠(wakcha)’라고 여기기 때문입니다. 똑같은 것이 반복되는 것은 곧 텅 빈 것과 같으므로, 존재하는 모든 것들은 완전한 것, 서술적인 것, 관계적인 것들을 수반합니다. 따라서, 살아있는 모든 것의 최소단위는 2이고, 관계하는 모든 것을 개방한다면 그 최소단위는 3이 될 것 입니다. 최소단위 3중 하나는 주로 그 모습을 감추는 경향이 있으나, 어떠한 방식이라도 관계가 존재하지 않는다면, ‘이원성’이 온전한 것으로 받아들여지는 현상은 존재할 수 없습니다. 관계된 것이 있는 곳에서 우리는 경험이라는 것을 하게 되고, 종국에 우리는 관계를 경험하게 됩니다.

그리하여 ‘빠차(pacha)’는 이원적인 것으로 발현됨과 동시에 ‘챠우삐(Chawpi)’라고 불리는 중용적이지만 숨어있는 존재와 더불어 하나의 존재로 발현됩니다. 이는 시공의 것으로 발현되는 전체임과 동시에 그것을 넘는 존재이기도 합니다. 따라서 우주적인 것을 넘는 존재가 바로 ‘까오스모스(Kaosmos)’이며, 이것은 이원적인 것들로 구성된 우주가 그 내부의 혼돈에서부터 발현되는 것임과 동시에 실재하는 모든 것을 심연에 가라앉히는 것이라 볼 수 있습니다. 이원적인 것들로 구성된 세계는 그리스어 ‘코스모스’와 라틴어 ‘문두스’가 아름다움, 의미, 질서 등을 나타내고 그리스어 ’카오스’와 라틴어 ‘인-문두’가 혼란, 결핍, 무질서를 내포하는 개념인 것처럼 두 개의 상대적인 것들이 존재하는 세계입니다. 숨겨진 차원은 무질서와 무례함, 잠재성으로 귀결됩니다.

안데스 문명의 범주 안에서의 질서는 상충하는 것과 상호보완적인 것들 안에서 발현하는 현상들이라고 이해할 수 있습니다. 중용의 중심인 ‘챠우삐(chawpi)’는 이원적인 모습으로 나타내는 것을 꺼리고 상충하는 요소를 품으려는 경향이 있으며, 이는 서로 반대되는 의미를 가진 것들을 통합하고 중재하려 합니다. 이러한 이유로 안데스 우주론에서는 생명력, 즉 ‘까마이(kamay)’를 찾아볼 수 있습니다. 고대 께추아어 문서인 “우아로치리 필사본(Manuscrito de Huarochirí)”의 도입부에 나오는 고대 신적인 존재인 ‘야나냠까 뚜따냠까(Yanañamqa Tutañamqa)’는 ‘챠우삐냠까(Chawpiñamqa)’로 불리며,, 앞서 언급한 중용적인 존재인 ‘챠우삐(chawpi)’라 할 수 있는데, 이는 우주 내부와 연관된 여성신의 모습을 하고 있기 때문입니다.

앞서 언급한 필사본에 따르면, ‘챠우피냠까(chawpiñanqa, 남성의 자아를 가진 빠리아까까pariaqaqa와 같은 것)’는 네 가지 요소가 하나인 형태, 즉 이원적인 것이 두 배로 존재하는 것이 안데스 세계에서는 완전한 것으로 받아들임을 알 수 있습니다. 그렇지만, 이러한 네 가지 요소가 하나인 상태는 하나의 관계를 유지하면서, 연결 역할을 하는 숨겨진 다섯 번째 요소를 없애려 하는 것으로 볼 수 있습니다. ‘우와로치리 필사본(Manuscrito de Huarochirí)’에서는 숫자 5의 상징성을 없애려 하는 것을 볼 수 있습니다. 이와 같이 ‘챠우삐냠까(chawpiñanqa)’이자 ‘빠리아까까(pariaqaqa)’는 원래는 다섯이었으나 총 네 개의 이름만 부여할 수 있으므로 다섯 번째 것은 숨어 있는 것으로 보며, 이는 자연에서 눈에 보이지도, 손에 잡히지도 않는 존재로 발현한다고 봅니다.

앞서 언급한 개념들로 안데스 존재론을 보면, 자연은 유희적인 것인데 이는 스스로를 보여주기도 하고 또 숨기기도 하는 등의 놀이를 하며 그 모습을 발현하기 때문입니다. 사실 그 놀이이라 함은 말 그대로 놀이인 것입니다. 마치 숨바꼭질처럼 스스로를 내놓았다가 또 다시 숨겼다가 하니까요. 이처럼 자연은, 스스로의 모습을 보이는 과정에서 역시 이원성을 드러냅니다. 우리는 그러한 이원성의 존재론이 온전한 것으로 되기 위해 다시 두 배가 되고, 따라서 온전한 것은 네 가지로 구성된 것이라는 것을 보았습니다. 이렇듯 자신의 모습을 두 배로 만드는 놀이는 마치 ‘챠우삐(chawpi)’나 생명력과 같은 앞서 언급한 존재들을 반증하며, 중용적 요소인 세 번째 혹은 다섯 번째 요소는 숨는 경향이 있다는 것 역시 확인할 수 있습니다.

다양성과 생명을 창조하는 세계에서 다섯 번째 요소, ‘챠우삐(chawpi)’, 혹은 숨은 존재는 네 가지의 것으로 실현되는 세계에 관계하고 있으며, 생명으로 가득 차 있음을 상징합니다. 이러한 상징성은 인간의 세계가 하나의 존재론적인 것으로 표현된 것이며, 이것이 바로 ‘따완띤수유(Tawantinsuyu, 네 가지의 존재로 구성된 영역 혹은 종교적인 것들)’입니다. 이렇듯 언급한 다섯 번째 요소와 중용적 요소 ‘챠우삐(chawpi)’에 대한 존재론은 유럽인들이 안데스 지역과 조우하기 이전에도 존재했으며, 꾸스꼬 시대에 이미 형성되었습니다.

모든 존재가 상생하는 세계

모든 존재가 상생하는 세계에서는 실재하는 것을 감지하고 관계된 것들을 체험합니다. 모든 존재는 자립적이지 않으며, 관계의 매듭으로 내부가 엮여있는 상태로 형성되어 있습니다. 인간 역시 자급자족 하는 존재가 될 수 없으며 수많은 관계의 연결고리 안에 존재합니다. 이러한 사고방식에서는 모든 존재의 주체가 실질적인 것 혹은 자립적인 것을 감지하는 것이 어렵습니다. 모든 존재 사이의 관계성은 안데스 세계의 성향을 이해하는데 필요한 특징적 열쇠 역할을 합니다.

앞서, ‘우아로치리 필사본(Manuscrito de Huarochirí)’을 언급하며, 태초의 신적인 존재는 이원적으로 나타난다는 이야기를 한 적이 있습니다. 존재의 이름은 ‘야나냠까 뚜따냠까(Yanañamqa Tutañamqa)’ 입니다. ‘뚜따(tuta)’는 밤, 어두운 것, 순열적인 것을 의미합니다. ‘야나(Yana)’는 상호보완성, 집합, 협력 등, 도움과 같이 삶을 펼쳐나가는 여러 상태들을 나타냅니다. 이는 안데스 우주론을 지배하는 하나의 방향성이라 볼 수 있습니다. ‘야나(Yana)’는 짝을 나타내는 단어이기도 하며, 이는 은연중에 삶은 혼자가 아닌 공동체와 함께 체험하는 것이고, 영구적으로 서로가 보살펴 주는 것이라는 것을 암시합니다. 그 안에 공동체 내 사역과 조력의 의미를 내포하고 있다는 것을 보여줍니다. 따라서 각각의 주체는 상호보완적인 것을 내포하고 있다는 것으로서 완전하고 충만해지고 동등해진다는 것입니다. 그리하여 하나인 것, 홀수인 것은 불완전하고 결핍된 것으로 간주합니다. 이렇게 존재한다는 것은 상호조력과 완전함이 하나의 ‘야난띤(Yanantin)’을 구성하고, 세상은 ‘까마이’라고 이름하는 생명의 힘으로 지탱합니다.

께추아어의 ‘왁챠(Wakcha)’라는 개념은 종종 ‘빈곤함”으로 해석되는 경우가 있는데, 이는 고립, 버려짐, 결핍을 시사합니다. 아무리 사람이 선(善)에 둘러쌓은 존재라 하더라도 혼자인 것은 즉, 왁챠(wakcha)상태이며, 이것은 연민을 자아내는 상태입니다. 그러한 우주관으로 보았을 때, 존재하는 그 무엇도, 혹은 그 누구도 완전히 소외되거나 결핍된 상태로 있을 수 없고, 모두가 에너지, 힘을 나타내는 ‘까마이(Kamay)’, 즉 살아있는 가능성이나 힘을 가질 수 있는 존재라는 것입니다. 따라서 온전한 세상은 스스로를 지탱하기 위해서라도 이러한 영향력에 노출될 수 밖에 없으며 이를 지속하기 위해 세상에는 관계, 의사소통들이 존재한다는 것입니다.

이러한 이원적인 성질을 가진 우주는, 마치 하나로 결합된 에너지로도 인식되며, 모든 담화와 존재와 상황은 서로가 서로에게 무엇인가를 이야기 하고 있습니다. 또한 모든 존재는 공존하는 것이고 협력하는 행동의 일환입니다. 이는 존재론적 공리이자 안데스 사회의 질서를 유지하는 확신입니다. 안데스 세계에서 상호성이란 모든 존재 사이에 상호 의존성이 있다고 가정하는 것입니다. 따라서 안데스의 ‘아이니(ayni)’는 상호주의의 기준에 따라 발현되는 공동 사역의 형태를 나타냅니다. 이는 보완하는 또는 ‘야난띤(yanantin)’으로 말하는 것으로, 최소 단위의 현상이고 존재론적 필요에 의해 형성됩니다.

성스러운 것, 세계의 내재적 차원

모든 존재나 사건은 촘촘히 짜인 관계적 구조 내부에서 형성되며, 우주적으로 공감하는 운명을 다른 존재들과 나눕니다. 따라서 ‘와까(waka)’라는 신적인 존재의 경우조차 절대적이고 자립된 실체라는 개념이 없습니다. ‘살아있는 존재’이자 ‘아는 존재’인 우주에서는 그 어떠한 것도 홀로 떨어져 나머지와 분리되어 있지 않습니다. 안데스 세계에서는 살아있는 존재의 반대는 죽은 존재가 아닙니다. 안데스 세계의 우주 안에서는 모든 것은 살아있고, 얽혀있습니다. 이 관점에서 보았을 때 물질과 정신의 이원론적 사고도 존재하지 않으며, 우주를 초월해 존재하는 신적인 존재 역시 존재하지 않습니다.

이런 의미에서 신적인 존재인 ‘와까(waka)’는 절대적이지 않으며 관계로 연결된 우주를 통합합니다. ‘와까(waka)’는 초월적 존재가 아닙니다. 그것은 우주에 내재되어 있거나, 모든 것에 존재하거나, 더 엄밀하게 말하면, 질서가 되어가고 있는 것입니다. 이런 의미에서, 안데스 존재론 차원에서 창조자 신이라는 개념은 무(無)로부터 비롯되며 아무것도 아닌 것이 됩니다, 즉, 신적인 존재도 감정과 고통을 느끼고 축하하고 외부로부터 일어나는 현상에 반응을 보이는 가변의 존재라는 것입니다. 신적인 존재 역시 홀로 될 수 없는 존재이며 우주의 일부이자 완전함과 상호보완적 관계 사이에 각인된 존재입니다. 삶을 살아가는 존재와 삶이 꺼져가는 존재처럼, 세상은 이원적으로 구성되어 있고, 이것이 그 세상을 나타냅니다. 따라서 세상은 필연적으로 둘 이상의 것이자 포괄적입니다

그러나 ‘와까(waka)’는 안데스 세계를 상회하는 존재로 질서의 세계와 규칙적인 의미를 가진 환경으로 해석할 수 있습니다. ‘와까(waka)’는 그 자체로 다양성을 나타내고 이를 밑받침 하는 존재입니다. ‘와까(waka)’는 우주의 규율인 ‘띡씨(tiqsi)(내부임과 동시에 경계인 존재)’, 우주의 출현지점인 ‘빠까리나(paqarina)’, 그리고 우주의 은폐 지점인 ‘친까나(chinkana)’, 그리고 끊임없이 사라지고 나타나는 하나의 놀이인 ‘와까이차니(wakaychani)’의 근원입니다.

안데스 세계의 신적인 존재인 ‘와까(waka)’는 하위세계인 ‘우린 빠차(Urin Pacha)’와 상위세계인 ‘하난 빠차(Hanan Pacha)’라는 이원적 구조로 구성되어 있으며, 내재적 존재인 ‘우꾸 빠차(Uku Pacha)’역시 존재합니다. 그러므로 안데스 세계는 신성함이 사라진 현대 사회나 유대기독교적 근원과는 상이한 성격을 가집니다. 안데스 세계는 신으로 가득 차있습니다. 산은 인간과 상호작용을 하는 신적인 존재로, 짝이 있고, 자손을 번창하고, 수확을 합니다. 구름이나 비, 산사태, 강, 바다, 바람, 바위 역시 그렇습니다. 모든 공간은 자신이 아는 것을 이야기 하고 그곳에서 펼쳐지는 징후들을 해석할 줄 압니다. 동물들도 아는 존재들이고 자신들이 아는 것을 통해 대화를 나눌 줄 아는 존재이며, 코카잎 역시 이야기를 나누고, 신과 사람 사이에 주고받을 수 있는 질문과 대답을 전달하는 역할을 합니다. 나무는 어머니가 있고, 천체는 잠을 자고 깨며, 인간들이 사는 세계에서 일어나는 사건사고에 대해 이야기합니다.

이러한 우주관에서 보았을 때, 모든 존재는 ‘까마스까(Kamasqa)’라고 하는 살아있는 존재이고 독일의 철학자 하이데거(Heidegger)가 이름붙인 ‘현존재(Dasein)’이자 그곳에 있는 존재이고, 세상이 되는 존재입니다. 따라서 그 누구도 땅을 지배할 수 없습니다. 반대로 유대기독교적 변신론은 배타적인데, 이는 그들이 세상을 신과 세상, 신과 악마 사이라는 확고하고도 절대적인 차이를 고수하기 때문입니다. 이에 기독교 교리문답가들은 안데스의 다신론적 관념에서의 신을 악마화하고 그것을 믿지 못하게 하였지만, 예수 그리스도의 신성함을 인정한 안데스의 성직자들은 안데스의 신을 기독교적으로 해석하거나 다른 자아로 동화 시켰으며, 심지어는 그들의 신앙을 권하기 까지 했습니다.

나눔과 신성한 현상의 세계

안데스 존재론 전체적인 면에서 신적인 존재에게 던지는 결정적인 질문은, ‘우아로치리 필사본(Manuscrito de Huarochiri)’에 나온 것과 같이 신성한 현상(신적인 존재의 발현)과 같은 우주 발생론(즉, 우주의 기원)을 이해하는 중요하며 상징적인 핵심입니다. 그것으로 우주의 구조와 자연의 역동적인 현상에 대하여 이해할 수 있기 때문입니다. 스페인 정복자들이 안데스 세계와 만나기 전의 이야기를 해보겠습니다. 안데스 최고신, ‘꾸니라야 위라꼬챠(Kuniraya Wiraqocha)’는 페루의 북서쪽에서 남동쪽을 잇는 길을 따라 꾸스꼬를 향해 갔습니다. ‘와이나 까빡(Wayna Qapaq)’ 잉카(잉카제국의 왕을 의미함)를 초대하여 자신의 발현을 약속한 ‘띠띠까까(Titiaqaq)’ 성지로 함께 가기 위해서였습니다.

이 여정은 ‘꾸니라야 위라꼬챠(kuniraya wiraqocha)’신이 ‘뿌에르또 비에호(Puerto Viejo)’ 바다 인근에서 사라지기 전에 갔던 길과 반대 방향입니다. 이로써 상징적인 하나의 순환을 완벽하게 만드는 것으로 보이는데, 그것은 ‘빠차꾸띠(Pachakuti)’, 혹은 세상이 순환하는 것과 관계가 있습니다. 이 이야기와 같은 결로 보았을 때, ‘빠차까막(pachaqamac)’은 ‘띠띠까까(titiaqaq)’ 성지의 도착지와 같았고, 그 곳에는 우주의 규율인 ‘띡씨(tiqsi)(내부임과 동시에 경계인 존재)’가 있었습니다. ‘띡씨(tiqsi)’는 인식론적이자 윤리론적이고, 존재론적인 것과 강한 유대감을 가진 기초적 개념임과 동시에 어떤 것의 시작이고 종결이라고도 해석할 수 있습니다.

‘띠띠까까(Titiaqaq)’, 즉 마지막 따완띤수요(Tawantinsuyo, 잉카 제국)의 기원점(빠까리나(paqarina)’에 도착했을 때, 최고신 ‘꾸니라야 위라꼬차(Kuniraya Wiraqocha)’는 잉카의에게 “이 빠착(pachaq)’을 나누자”라고 말하며 신과 황제가 가각 한 부분을 지배할 수 있는 경계선을 긋습니다. ‘빠착(pachaq)’의 의미는 ‘오목한 곳’을 시사합니다(안데스 지역에서는 “빠착(pachaq)’이 스페인어화 되면서 “빠체로(pachero)”라는 단어로 바뀌어 현재까지 이어지고 있고, 이 단어는 종교적 기능이 이루어지는 곳이라 해석한다). ‘빠착(pachaq)’은 ‘이 세계를 이어나가고 살아 움직이게 하는 것’으로 해석할 수 있고, 이원적 세계 중 내부세계이자 세상에 생명체를 싹 틔우게 하고 우주가 순환할 수 있게 하는 차원입니다.

인간세상과 신적인 존재의 세상의 경계(께추아어로는 쎄께ceque라고 함)가 가지는 상징성은 세상(뿌추깐, puchucha)을 세상을 소멸하는 경향도 있는데, 그 마지막 역시 이원적 세계입니다. 세상을 여닫는 지점은 우리에게서 더 먼 곳, 혹은 더 가까운 곳에 존재합니다. 세상이 모습을 드러내는 모든 현상적인 조건들을 부여하는 지점인 ‘빠챡(pachaq)’은 잇는 중간 선 덕분에 이원적으로 열립니다. 이는 세상의 시작과 끝을 상징적으로 형성하는 것이고, 생명력의 양 극단이자 우주 순환을 지지하는, 완전한 하나의 것입니다.

신적인 존재는 우주적으로 경험을 하는 존재이자 귀중한 것이고, 가치를 가져다주는 존재로도 볼 수 있습니다. 안데스 세계는 본질적으로 하나의 가치를 부여 받는 경험을 하게 됩니다. 여기서 ‘좋은 삶(la vida buena)’과 ‘풍성한 삶(el buen vivir’)은 우주의 섭리에 가담하고, 재창조 하는 것으로 이해할 수 있습니다. ‘좋은 삶(la vida buena)’의 어원은 께추아어 단어에서 ‘그 곳’을 뜻하는 ‘옳은 것’에 두며 ‘좋음’, ‘아름다움’, ‘바름’등의 의미를 내포합니다.

언제, 그리고 어떻게 옳은 것(좋은 것)인지를 아는 관계성은 ‘우아로치리 필사본(Manuscrito de Huarochirí)’에서 전하는, 잘 알려진 우화에서 찾아볼 수 있습니다. 우화는 여우 두 마리 중 한 마리는 계곡 아래로 내려가고 한 마리는 올라오면서 상위 세계는 어떤지 물어보는 지에 대한 내용을 담고 있습니다.

이 우화를 보면 삶이란 항상 상황이라는 경험을 통해 우리에게 어떠한 가치를 주는 것으로 볼 수 있습니다. 그리하여 세상의 근원적 경험을 이루는 평가를 스스로 하는 존재이고, 실재하는 것은 세상을 경험하는 것입니다. 존재론적 기초가 되는 차원을 다루며, 세상과 조우하는 동시에 스스로 조우하며 종국에는 본질적으로 자신이 누구인지 그리고 무엇인지를 경험합니다. 그리고 이 세상의 모든 것을 선험하고 상회하며 스스로 반성하고 스스로 이야기를 존재입니다.

이러한 이유로 이 우화가 우리에게 주는 논지는, 우화에서 신적인 존재로 나오는 여우가 우리에게 전하는 최상위 단계의 것, 즉 이치가 ‘좋은 것은 좋은 것이다’입니다. 이 내용은 우리에게 세상이란 규율과 아름다움이 삶의 과정을 뒷받침 하는 것이고, 이 세상은 대조적이고 상호보완적인 두 개가 하나의 짝으로 이루어 진 것이라는 것을 알려줍니다. 이에, 세상은 따뜻한 것이자 용기를 북돋는 것, 혹은 차가운 것이나 낙담하는 것으로 물들었다고 봅니다. 그러나 이것은 반대되는 무엇이 반복되는 것을 제외하고는 개념적으로 정의할 수 없으며, 묘사할 수도 없고, 그저 스스로 발현하는 것이다 정도의 간접적인 해석만 할 수 있다는 것입니다.

느끼고 아는 존재의 세계

모든 존재의 우주적 관계는 조화의 의미로 해석이 되는데, 이것은 실제의 영역들 사이에 공감은 반드시 연속적이지 않아도 된다는 것을 의미합니다. 예를 들어 안데스의 기후학이나 의학적인 부분을 보면 서로 다른 생명 질서 사이에 “조화”를 활성화시키는 의식적 구성 요소를 가지고 있습니다.

이러한 관계는 모든 존재와 이 세상에서 일어나는 사건들, 그 사이에 오가는 대화와 이해 및 조정의 의미를 내포합니다. 이런 의미에서 지식은 인간이라는 주체보다 더 넓은 분야를 포괄하는 것으로 여깁니다. 예를 들어 티티카카 호수 인근에 사는 사람들은 그 지역에서 자라는 갈대인의 한 종류인 ‘또또라(totora)’에 새들이 둥지를 틀었을 때, 그 높이를 관찰하여 지역 주민들은 다음해에 비나 가뭄에 대해 예측할 수 있습니다. 이것은 농부들이 새들이 나타내는 표식을 인식하는 것뿐만 아니라, 새들이 주위 환경의 표시를 해석하는 행위로 볼 수 있습니다. 이렇듯 세상은 모든 존재의 관계의 연결고리를 구성하는 다양한 종류로 나타나는 신호를 통해 지혜와 지식을 자신의 것으로 만듭니다.

이런 식의 표식이 모든 존재에 나타난다고 가정 할 때, 안데스 인들은 계속되는 경험을 통해 시간과 공간 속에서 멀리 떨어진 어떠한 일들을 짐작하게 됩니다. 그리고 안데스인들은 이러한 일들과 그 결과가 시공간적으로 연관성이 없다는 것 또한 읽어냅니다. 세상은 살아있는 것이고, 촘촘히 연결된 연결고리 속에서 신적인 존재와의 관계 차원은 홀실과 날실처럼 시공간 적으로 연결되어 있습니다.

그러한 순리대로 보았을 때, 경험은 공존을 암시하고 모든 존재를 포함하는 인간의 영역을 초월합니다. 그러므로 주관과 객관 사이에 이분법적인 해석은 있을 수 없으며, 경험을 통한 지식은 합리적 일뿐만 아니라 존재하는 모든 것의 성격을 결정합니다. 거기서 서구의 철학적 전통이 직면한 문제는 나타나지 않습니다. 안데스의 세계에서는 모든 것은 서로 이어져 있고 예측할 수 있는 것과 추론할 수 있는 것의 이원적 구조를 가집니다.

안데스 세계는 구조적으로 살아있는 존재입니다. 영양분을 섭취하고, 목도 마르고 화도 내며 기뻐하는 존재입니다. 유기적 상태에 놓인 안데스 세계는 사람으로 따지면 작물을 키우는 농부와도 같은 성격을 가집니다. 자연의 유기적인 박자에 맞춰 소리를 듣고 자연의 표식을 받아들입니다. 이러한 자연이 주는 표식들은 직선적으로 계속되는 시간 속에서 발현되지 않을 뿐만이 아니라, 과거와 미래의 이분법적인 사고를 구성하지도 않습니다. 그저 벌레들이 울거나 움직이는 것, 새들이 지저귀는 것 등 미래의 일들을 통해 세상을 주시하거나 예지합니다. 이에 안데스 세계에서 시간은 의례를 상징하는 것과 연관이 있습니다.

모두와 이웃하는 세상

과거는 다양한 방법으로 현존합니다. 그리하여 안데스의 선조들은 공동체 내에서 마치 친척과 같은 영향력을 미쳐왔습니다. 따라서 미래란 과거를 빨아들여 재구성하는 하나의 척도가 됩니다. 따라서 과거와 미래는 같다는 의미를 가진 께추아 단어 ‘냐우빠(ñawpa)’는 위의 설명과 같은 의미를 가집니다. 이러한 관점에서 보았을 때, 존재들의 활동은 직선적, 즉 한 방향으로 가지 않습니다. 다양한 존재와 주위의 것들이 균형 있게 모인 우주적 접근의 정당성을 표현하는 상호 보완적인 과정입니다.

삶의 형태의 주기적인 재탄생은 태어남을 보완하는 죽음과 연관이 있습니다. 이러한 의미로 보았을 때 죽음은 삶의 완전한 끝이 아닙니다. 완전한 것은 수태될 수 없는 것입니다. 죽은 존재는 또 다른 삶의 형태로 넘어갑니다. 그 다른 삶의 형태는 생명력과 기운이 드러나는 곳입니다. 그리고 이러한 상태는 일반적인 우주나 서로가 얽혀있는 공동체의 대화나 표식을 서로 이해하는 것과는 어울리지 않습니다. 죽음 뒤 에 아무것도 없다는 것은 상상할 수 없으며, 이는 선조들과 우연히 올 사람들에게 공동체의 개념을 넓힙니다.

단일적이고 연속성이 있으며 직선적인 시간에 대한 개념은 “진보”의 개념과 같다고 볼 수 있는데 이는 과거의 것을 새로운 것이 없애는 것이라고 보기 때문입니다. 안데스 존재론으로 보았을 때 이는 매우 이상한 속성입니다. 삶을 재창조 하는 것은 다양성을 얻고 그 의미를 확장하는데 있습니다. 그러나 새로운 것은 선험적인 것이 없는 존재이므로, 공동체는 삶의 다양성과 새로운 모습을 계속하여 보여줍니다. 이것은 안데스 문화의 골자이며, 이들이 삶을 어떻게 전략적으로 받아들이고 사는지를 보여주는 가장 좋은 예시입니다.

삶의 형태의 재창조는 상호보완성을 통해 움직입니다. 안데스 세계는 모든 존재의 중성(中性)을 받아들이지 않습니다. 언덕, 유성, 비와 같은 기상학적인 현상을 포함하여 존재하는 모든 것은 남성성과 여성성을 가진 것으로 구분합니다. 미완인 것은 부족한 것입니다. 완전한 것을 추구한다는 것은 짝이 있는 것을 의미하며, 이것은 집단 혹은 공동체 내 질서에 더 큰 완전성을 따르는 것입니다.

서구의 인간중심적인 우주관은 안데스의 우주관에는 존재하지 않습니다. 안데스 우주론에 따르면, 인간과 세상에 존재하는 모든 존재, 그리고 현상들은 다른 것이 아닙니다. 이는 서로가 수직적 관계에 있지 않다는 것을 의미합니다. 인간은 우주가 창조한 연결고리 밖에서 존재할 수 없으며, 오히려 우주를 구성하는 하나의 존재에 지나지 않습니다. 플라톤의 기독교 전통과는 다르게, 사람 역시 우주에서는 특권층에 있지 않습니다. 사람만큼 산, 동물 및 식물, 비 또는 신도 중요한 존재입니다. 그들은 사람과 같은 지위를 가지고 있으며 살아있는 모든 것을 포괄하기 위해 가족과 공동체를 형성합니다.

따라서 인간의 환경을 더 넘어 친족관계라는 것은 올 수 있는 사람과 선조들과 함께 사는 하나의 연결고리를 의미하며 이는 상호주의적인 것(의무와 권리)으로 해석할 수 있습니다. 이것은 선조들과 자손들이 하나의 세상에서 함께 살고 있다는 것을 의미하며 이러한 관계적 상태는 서구의 전통과는 상이합니다.

특히 종교적 의식행사에서 사람, 신, 동물 또는 식물은 함께 지내고 상호적인 존재입니다. 예를 들어, 종교 행사에서 춤을 추는 남자와 산의 신인 ‘와마니(wamani)’는 같은 존재이며, 이는 호세 마리아 아르게다스가 이름 붙인 이야기인 “라수 니티(Rasu Ñiti )의 고통”에 나오는 이야기입니다. 이것은 서구 철학이 사상가와 현실에 한계성을 부여해 실재하는 것과 관념적인 것을 일치하는 안데스의 존재론적 표현을 무시하는 한계로 볼 수 있습니다.

일 년 동안 삶의 형태는 재탄생이라는 순환적 움직임을 보이는데 이는 1 년을 주기로 볼 수 있습니다. 즉, 하나의 존재가 돌아오고 태어나고 휴식을 취하고 죽는 것입니다. 이러한 다양한 삶의 형태에서 모든 순간은 재탄생의 순간을 거칩니다. 그리고 그 순간은 스스로와 동일시 합니다. 따라서 삶의 형태에는 표식이 존재합니다. 모든 안데스의 삶의 형태에서 이러한 표식의 의미란 모든 표식이 서로를 이해하고 대답하는 것으로 여겨집니다. 이러한 각자의 속도로 이어지는 다양한 삶의 공동체의 구성원은 스스로와 공동체를 일원화합니다.

이런 의미에서 인생은 정해진 계획을 따르지 않고 공감적 의사 소통, 반주 및 다양한 형태의 대화를 통해 매 순간 재현됩니다. 이런 식으로 “대화”는 안데스 세계에서 보편적인 범위를 갖습니다. 항상 모든 사람이 무언가를 말하고, 신호를 내보내고, 적응하며 살아나가야 할 자연의 표식을 고려해야 합니다.

안데스 세계를 유지하는 관계의 대화적 성격 표현은 모든 존재가 참여하고 키우고 양육하는 육성입니다. 양육은 안데스 사람 그 자체입니다. 양육이 없으면 생명은 재탄생 할 수 없습니다. 인간은 인간뿐만 아니라 들판, 식물, 동물, 물, 언덕 등을 키우며 그들에 의해 자랍니다.

ONTOLOGÍA ANDINA

Que tengan un buen día, allí en Korea. Para mí, en este otro hemisferio de la tierra, esta es una buena noche, gracias a ustedes, que me dan la oportunidad de conversar sobre la civilización andina y conocer vuestras inquietudes al respecto. Lo que haré, en primer lugar, es presentar brevemente el mundo andino, señalando algunas de sus particularidades. A partir de ello, propondré algunas ideas sobre la cosmovisión que se formó aquí, destacando lo que le es más característico, poniendo atención, ante todo, en la dimensión ontológica, es decir, en el modo como se entiende y se experimenta el ser, lo que es.

El horizonte andino

La palabra “Ande”, proviene del antiguo vocablo quechua “anti”, que se refería a las etnias que poblaban el lado oriental boscoso de la cordillera que atraviesa el Perú de sur a norte, zona que en el Tahuantinsuyo o imperio inca se denominaba Antisuyo. Luego, se empleó para designar toda aquella cordillera, de 8,500 kilómetros de longitud, con altitudes cercanas a los 7,000 metros sobre el nivel de mar y glaciares en pleno trópico. Paralelamente, a lo largo de la costa peruana, discurre una corriente marina (la corriente de Humboldt), cuyas aguas son frías. El geógrafo peruano Javier Pulgar Vidal clasificó hasta 96 zonas ecológicas diferentes, principalmente en función a la altitud con relación al mar. Esta peculiar geografía, generó a su vez una gran diversidad biológica que el hombre andino reconoció y valoró, optando por una estrategia de vida que el historiador norteamericano John Murra denominó “control vertical de un máximo de pisos ecológicos”, por el cual las comunidades se asentaban simultáneamente en distintas altitudes, desde el mar o la amazonia hasta la zona alta de glaciares, criando plantas y animales en una lógica de diversificación de especies. Como resultado de ello, la zona andina es una de las que ha generado mayor diversidad genética y cultural en el planeta. La variedad e interconexión topográfica y climática del espacio andino debió generar en sus primeros pobladores una organización categorial del pensamiento (y una sensibilidad) funcional a esa diversidad interconectada, llevando a percibir el mundo como un tejido relacional que vincula a todos los seres entre sí, en términos de oposición y complementariedad. Ese horizonte de sentido fue compartido por todas las culturas que surgieron y se sucedieron en este espacio, dando lugar a una tradición civilizatoria hoy denominada andina. En lo que sigue, trataré de mostrar las líneas matrices de aquella sensibilidad.

Un mundo animado

Lo primero a destacar, es el trasfondo animista de la sensibilidad andina. El cosmos es concebido como la parte manifiesta de una totalidad viviente y sapiente. Se halla constituido por diversas comunidades de vida vinculadas entre sí, de la que hacen parte las comunidades humanas, pero también las de las deidades y las de la naturaleza no cultivada por el hombre. Ese cosmos es la parte visible de una totalidad mayor que tiene también una dimensión oculta. La parte manifiesta se compone de dos ámbitos vinculados entre sí por oposición y complementariedad: el Hanan Pacha (ámbito de arriba) y el Urin Pacha (ámbito de abajo), llamado también Kay Pacha (ámbito inmediato, en el que moran los hombres). Pero en el interior de ese cosmos dual se halla otro ámbito que tiende a ocultarse; es el Uku Pacha (o ámbito interior), de naturaleza potencial, germinal, del que brota la fuerza vital que produce, constituye y consume a los entes del Hanan Pacha y el Urin Pacha, a los que anima y relaciona.

La fuerza vital que anima el mundo se denomina kamay, palabra que designa un principio activo intrínseco al mundo, homologable con la noción griega de energeia (ενέργεια), la hindú de prāṇa (प्राण) o la china de qi (氣). Se manifiesta como despliegue de las potencialidades contenidas en el Uku Pacha, que pone en juego un orden dinámico compuesto por una multiplicidad de ámbitos vitales interconectados. Así, el orden del mundo (la disposición de los fenómenos), que se sostiene en ese kamay, ánimo o fuerza vital, se constituye a su vez en el juego de oposición y complementariedad entre una tendencia expansiva, de dispersión, y otra implosiva, unificante.

Por ello, a propósito de las deidades, se pondera su condición de kamaq o “proveedores de kamay”, de poder. Los entes así animados son kamasqa, “seres dotados de kamay”. Y, quienes tienen la capacidad de facilitar el curso de esa fuerza vital, sintonizando con ella, haciendo que se plasme en algo (como un tejido, un ceramio, una deificación o un sembrío), se denominan kamayoq, capacidad que proviene de Pachakamaq, el criador (kamaq) cósmico, deidad andrógina que, a modo de un chamán cósmico, da curso (dirige y ordena, es decir, cría) al kamay que brota del Uku Pacha.

Un cosmos dual que revela ser un caosmos

En cuanto a la estructura de la Pacha, entendida como la totalidad de lo que es, ya señalamos que es triádica. No podría ser una unidad irreductible, impar, porque en el mundo andino lo singular, aislado y sin complemento se concibe como wakcha, palabra que significa pobreza y desamparo. Tampoco podría ser irreductiblemente (discretamente) dual o múltiple, porque, en ese caso, cada término de la dualidad o la multiplicidad sería igualmente wakcha, es decir, algo aislado. El ser idéntico a sí mismo, tautológico, equivale al vacío, por eso todo lo que existe conlleva complemento, predicado y relación, siendo por tanto, en su manifestación mínima originaria, dos, y en su apertura, tres, pues no puede haber dualidad allí donde no hay relación alguna. Allí donde experimentamos lo relacionado, experimentamos también la relación, aunque esta tienda a ocultarse.

Por tanto, la Pacha, siendo una, se manifiesta como dual y, como tal, remite a un “término medio” (un chawpi) vinculante oculto. Se trata de una totalidad que se manifiesta como espacio temporal, pero excede lo espacio temporal. Es, por tanto, más que un cosmos. Es un caosmos, constituido por un cosmos dual que se manifiesta brotando desde un interior caótico en el que, simultáneamente, se abisma todo lo existente. En su dimensión manifiesta, que es dual, conlleva orden, sentido y belleza, como ocurre también con el cosmos (κόσμος) griego, que se contrapone al caos (xάος), o el mundus latino que se contrapone a lo in-mundo, caótico y carente de sentido u orden. En su dimensión oculta conlleva caos, desmesura y potencia.

El orden categorial andino, que concibe los fenómenos en términos de oposición y complementariedad, tiende a evitar que esa dualidad configure una dicotomía, remitiendo los elementos opuestos a un centro mediador o chawpi, que asegura la mediación, el vínculo unificante que permite el discurrir de la fuerza vital o kamay. En el simbolismo de la deidad dual arcaica, llamada Yanañamqa Tutañamqa, que aparece al inicio de un antiguo texto quechua denominado “Manuscrito de Huarochirí”, ese chawpi se llama precisamente Chawpiñamqa, una deidad femenina relacionada con el interior del cosmos.

Según aquel manuscrito, Chawpiñamqa (como Pariaqaqa, su alter ego masculino) puede manifestarse también como siendo cuatro, como cuádruple, lo cual representa la dualidad duplicada, plena, topología característica del mundo andino. No obstante, esa condición cuádruple se sostiene igualmente en una relación y, como tal, se realiza simbólicamente por remisión a un quinto oculto que hace de vínculo. De allí la remisión casi obsesiva del Manuscrito de Huarochirí al simbolismo del número cinco. De allí también que tanto de Chawpiñamqa como de Pariaqaqa se dice que eran cinco, pero que sólo se puede dar cuatro nombres, pues el quinto corresponde a lo que juega a ocultarse, a la naturaleza ultima e inasible, subyacente a lo manifiesto.

Lo antes señalado, deja ver que en la ontología andina la naturaleza se manifiesta lúdicamente, porque juega a mostrarse y ocultarse simultáneamente. En realidad, podría decirse simplemente que juega, que siempre juega, porque todo juego consiste en mostrar algo y ocultar algo. Así, la naturaleza, en su más elemental manifestación, aparece como dual. Hemos señalado también que en esa ontología la dualidad viene a ser plena duplicándose, siendo cuatripartita. Ese juego de duplicación tiene como soporte un chawpi o elemento virtual vinculante que hace de tercero o quinto mediador que tiende a ocultarse.

De este modo, lo quíntuple, que involucra una cuatripartición manifiesta y un chawpi o vínculo oculto, simboliza la plenitud vital. En un mundo de criadores de la vida y la diversidad que la caracteriza, ese simbolismo expresa una ontología según la cual el mundo humano es un tawantinsuyu (un orden formado por cuatro suyos o regiones), topología que parece haber precedido al Estado que hallaron los europeos en la zona andina y que remite a un quinto vinculante, el chawpi mediador, entonces constituido por el Cusco.

Un mundo en que todos los entes co-operan

En ese mundo, lo real se concibe y experimenta como relacional. Los entes no son autónomos: se constituyen al interior de aquel tejido relacional, como nudos de relaciones. El mismo hombre se concibe no como individuo autosuficiente sino como insertado dentro de una red de múltiples relaciones. Lo difícil para esta mentalidad es concebir la sustancialidad o autonomía de los entes individuales. Esta relacionalidad entre todo es una característica clave de la sensibilidad andina.

Mencionabamos antes que la deidad originaria en el Manuscrito de Huarochirí se manifiesta como dual. Se llama Yanañamqa Tutañamqa. Tuta significa la noche, lo oscuro, lo matricial. Yana denota complementariedad, concurrencia, co-operación y ayuda, como condiciones del despliegue de la vida, orientación que parece presidir la cosmovisión andina. Yana significa igualmente pareja, connotando ayuda y servicio, aludiendo al cuidado permanente que supone la vida entendida como con-vivencia, donde lo completo, abundante y vario contiene complementariedad, paridad; pues lo singular, en tanto dispar, es visto como defectivo y carente. Así, la existencia discurre en un juego de mutua ayuda y su plenitud supone contar con un yanantin, con el soporte de un par que se hermana; por lo cual existir es siempre co-operar y el mundo se sostiene en la co-operación de todo lo existente, que hace discurrir el flujo o potencia vital denominado kamay. Con ello, la cooperación halla un soporte cósmico, una base ontológica que va más allá del ámbito humano, involucrando a todos los seres.

El término quechua wakcha, que se suele traducir por “pobre”, alude en realidad al aislamiento, la horfandad y la carencia de afecto. Aún el hombre rodeado de bienes, pero solitario, es un wakcha, digno de conmiseración. En aquella cosmovisión no hay nada ni nadie enteramente aislado y carente, pues todos tienen kamay, ánimo, poder o potencia vital que, fluyendo, sostiene el mundo entero; pero para que fluya es preciso que haya comunicación, vínculos. Se trata de una cosmovisión en que todos los seres integran comunidades de vida y se crían mutuamente, y la insensibilidad para con el necesitado es inadmisible, convicción que sostuvo el orden social andino. El imperativo moral de reciprocidad tiene así un alcance cósmico. El sentido de reciprocidad, traducido en el despliegue de una lógica de vida de crianza mutua, preside las interacciones entre los hombres y los demás seres, incluyendo las deidades.

En el cosmos dual, que es percibido como un juego de fuerzas concurrentes, todo dialoga, todos los seres y situaciones se están diciendo algo. Allí la existencia es siempre co-existencia y la acción co-operación. Se trata de una intuición fundamental que, como axioma ontológico, sostiene la civilización que tomó cuerpo en los andes. La reciprocidad, supone un sentido de mutua dependencia entre todos los seres. Así, el ayni andino, forma de trabajo colaborativo que se ejerce atendiendo a criterios de reciprocidad, se funda en la necesidad ontológica de contar con un complemento o yanantin, dada la paridad como unidad fenoménica mínima.

Lo sagrado como dimensión inmanente al mundo

Si todo ente o acontecimiento hace parte de un tejido relacional, vinculándose a otros entes en una suerte de empatía universal, no hay lugar para la idea de una entidad absoluta, autárquica, ni siquiera en el caso de las divinidades (waka). En un cosmos concebido como viviente y sapiente, nada es inerte ni está separado del resto. La oposición entre lo animado e inanimado, entre lo vivo y lo inerte no es constitutiva del mundo andino. Todo en él está vivo y entrelazado. Tampoco hay lugar en esta perspectiva para el dualismo espíritu-materia o la contraposición entre el mundo y un dios trascendente situado fuera de él.

En tal sentido, lo sagrado (waka) no es absoluto, integra el universo relacional. No es trascendente: se trata de una fuerza ordenadora inmanente al cosmos, presente en todo, o, más rigurosamente hablando: es ese orden y su devenir. En tal sentido, la idea de un Dios creador a partir de la nada, ex nihilo, es extraña a esta mentalidad. Lo sagrado tampoco es inmutable (siente, sufre y celebra, se ve afectado por lo que ocurre) ni es autónomo; forma parte del cosmos y se inscribe en relaciones de reciprocidad y complementariedad. Como potencia genésica y propiciatoria, sostiene al mundo dual y se manifiesta en ese mundo, por tanto, su manifestación es necesariamente plural e inclusiva. No obstante, lo waka excede al mundo, entendido como ámbito con orden y sentido regular; excede la diversidad de soportes en los que se manifiesta. Es la fuente, el fundamento o tiqsi (a la vez borde e interior) de la regularidad cósmica, punto móvil de aparición (paqarina) y de ocultamiento (chinkana) de lo cósmico y ordenado, en el juego constante de manifestación y ocultamiento (wakaychani).

Lo sagrado andino (waka), que se manifiesta en el mundo dual (Urin Pacha – Hanan Pacha), es intrínseco a él, constituye su interior (Uku Pacha). Por eso es plural, como el mundo. Por lo mismo, el mundo andino no es el mundo desacralizado de la modernidad o de su matriz judeo cristiana; el mundo andino está lleno de dioses. Las montañas son deidades que interactúan con los hombres, tienen pareja, progenie y ganado. También lo son las nubes, la lluvia, los aludes, los ríos, el mar, el viento o las piedras. Cada lugar cuenta historias al que sabe interpretar los signos allí desplegados. Los animales también saben y pueden comunicar ese saber; la coca conversa, responde a las preguntas y media entre dioses y hombres; el árbol tiene madre; los astros duermen, se despiertan y comunican a los hombres el curso de los acontecimientos.

En esa cosmovisión todo está animado (kamasqa) y tiene la condición de lo que Heidegger denominó Dasein, ser-ahí o ser-en-el-mundo. Por ello, a nadie se le ocurre dominar la tierra. En contraste, la teodicea judeo cristiana es intrínsecamente excluyente, pues supone una diferenciación absoluta entre Dios y el mundo, o entre Dios y los demonios, que son vinculados al mundo y lo corporal. Por ello, mientras los catequistas cristianos demonizaron y proscribieron a las deidades andinas, los sacerdotes andinos reconocieron la de Jesucristo, lo incorporaron a su panteón o lo asimilaron como alter ego de sus deidades, y hasta recomendaron su culto.

El mundo como donación y hierofanía

A propósito de lo sagrado, cuestión decisiva en toda ontología, un pasaje del Manuscrito de Huarochirí provee en clave simbólica elementos para comprender la cosmogonía (el origen del cosmos) como hierofanía (manifestación de lo sagrado), aportando además a la comprensión de la dinámica y la estructura del cosmos. Relata que antes de llegar los españoles, Kuniraya Wiraqocha, la deidad suprema andina, fue hacia el Cusco, siguiendo una ruta que va del noroeste al sureste, para invitar al inca Wayna Qapaq a que lo acompañe al santuario de Titiqaqa, prometiéndole que allí le revelaría su ser.

Ese trayecto se efectúa en dirección contraria a la que esa deidad había tomado antes para desaparecer por el mar en Puerto Viejo. Con ello parece estar completando un ciclo simbólico que vincula su ser al ciclo del mundo o pachakuti. De acuerdo a ese relato, tanto en la partida (que se da en el santuario de Pachakamaq) como en la llegada (que ocurre en el santuario de Titiqaqa) hay un tiqsi, término que se traduce como “principio” pero también como “fin” de algo, nociones de netas resonancias ontológicas, éticas y epistémicas. Así, Wiraqocha, en tanto vincula el principio (ἀρχή) y el final (τέλος), se revela también como chawpi cósmico.

Una vez llegados a Titiqaqa, punto de origen (o paqarina) del último Tawantinsuyo (el imperio de los incas), Kuniraya Wiraqocha le dice al inca “vamos a dividir este pachaq” y trazó allí una línea divisoria para sumirse en el interior del mundo, él por un lado y el inca por el otro. El término pachaq, que parece aludir a un hoyo (subsiste en la actualidad, en algunas zonas andinas la palabra “pachero”, versión castellanizada de “pachaq”, para referirse a un hoyo que cumple funciones rituales); en ese relato parece significar “lo que hace (genera y sostiene al) mundo”; aludiendo por tanto a lo más interior del mundo dual, dimensión de la cual brota el mundo y a la cual retorna al cumplirse un ciclo cósmico.

El simbolismo de la línea divisoria (que en el idioma quechua se dice ceque) sugiere que también al consumirse el mundo (puchuqan) su última huella es dual. Más allá (o más acá) está el punto desde donde se abre y cierra el mundo. Dada la condición fenoménica de todo lo que se manifiesta en el mundo, ese punto o pachaq, que se abre como dual por efecto de una línea intermedia vinculante, constituiría simbólicamente el principio y el fin, tensión extrema de la potencia germinal y de su realización plena, que sostiene el ciclo cósmico.

Cabe notar también que lo sagrado es experimentado universalmente como valioso, como portador de valor. El mundo andino es experimentado como portador de un valor intrínseco. De allí que la vida buena, el buen vivir, se entiende como participación y recreación del orden cósmico. Cuando se hace referencia a la vida buena o el estar bien (que implica convivencia), la palabra quechua que se usa es “alli”, que significa “lo correcto”, involucrando así lo bueno, lo bello y lo recto.

En relación a cuándo y cómo se sabe que algo es correcto (que está bien), fijémonos en un famoso diálogo entre dos zorros (uno que baja de la cordillera y otro que va subiendo y le pregunta cómo está el mundo arriba). Ese diálogo aparece en el Manuscrito de Huarochirí. Ante aquella pregunta, el zorro que viene de arriba dice: “Lo que está bien, está bien”. Resume así todo lo que cabe decir del mundo en términos valorativos.

Esto es así porque las situaciones que se dan en la vida son experimentadas siempre como teniendo algún valor, cualquiera que sea. Por tanto, la valoración constituye una experiencia originaria del mundo y de sí mismo, que en realidad es la experiencia de sí en el mundo, Se trata, pues, de una dimensión ontológicamente fundante, en la que el existente encuentra el mundo y se encuentra a sí mismo, experimenta originariamente su ser y el ser. Por ello antecede y excede a todo ejercicio reflexivo y descriptivo.

Por ello, y sin que quepa dar argumentos de ello, el zorro mítico enuncia la razón o medida suprema: “lo que está bien, está bien”. Esa constatación nos sitúa en el mundo, como un ámbito en que el orden y la belleza sostienen el curso de la vida en tensión con sus pares opuestos y complementarios. Así, la valoración “colorea” el mundo, tiñéndolo de tonos cálidos o fríos, estimulantes o desalentadores, y le ocurre lo mismo que al color: resulta conceptualmente indefinible y no hay como describirlo, excepto como una tautología, por referencia a sí mismo en sus manifestaciones.

Un mundo sintiente y sapiente

La relación universal entre todos los entes se traduce en sintonía, en empatía entre órdenes de la realidad que no son necesariamente contiguos. Así ocurre, por ejemplo, en la medicina o la climatología andinas, que tienen un componente ritual que activa la “sintonía” entre aquellos órdenes de vida distintos, asumiendo que se hallan vinculados entre sí.

Aquella relación supone una conversación, entendimiento y ajuste entre eventos (entes y acontecimientos). En tal sentido, el conocimiento es una condición que se concibe como abarcando un ámbito mayor que el de los sujetos humanos. Ello aparece patente, por ejemplo, cuando observando la altura en que algunas aves hacen su nido en la totora, junco que crece en el litoral del lago Titiqaqa, los lugareños pueden predecir si la temporada próxima será de intensa lluvia o sequía. Aquello supone que no sólo el campesino lee los signos que el ave despliega, sino que también el ave interpreta (lee) los signos de su entorno, y así sucesivamente. El mundo mismo (en tanto constituye una red de relaciones) tiene carácter sapiencial, conoce y manifiesta su saber mediante señales de diverso tipo que hay que interpretar.

Sólo así, suponiendo que todo se manifiesta en todo, se puede comprender que sucesos distantes en el espacio y el tiempo remitan uno al otro, como supone de continuo la experiencia del hombre andino, que tiende a “leer” en cada suceso el advenimiento o desenlace de eventos que no guardan contigüidad espacio-temporal entre sí. El mundo es vivido como un tejido relacional en que la trama espacio-temporal, tiene como urdimbre la dimensión vinculante de lo sagrado.

En aquel orden la experiencia implica convivencia y trasciende el ámbito humano, involucrando a todos los seres; por ello, la dicotomía entre lo subjetivo y lo objetivo no tiene lugar y el conocimiento no es solamente racional, sino que involucra la totalidad de aptitudes. Allí no aparece el problema que enfrenta la tradición filosófica occidental, consistente en vincular las dualidades presupuestas o inferidas (por ejemplo: mente y cuerpo) que conducen a las aporías del solipsismo y el dualismo.

El mundo andino es percibido como un organismo viviente. Se nutre, tiene sed, se enoja, se complace. Por su condición orgánica tiene un carácter seminal que el hombre como agricultor ayuda a criar, respetando su ritmo orgánico, escuchando, atendiendo las señales que la naturaleza emite. En la medida en que estas señales no se despliegan en un tiempo lineal y continuo, la dualidad pasado-futuro tampoco constituye una dicotomía. De allí que es posible ver (más que prever) acontecimientos futuros en el canto ritual de aves, en la danza ritual de insectos o de la flama, etc. Es por eso que el tiempo se recoge en el nudo relacional que simboliza el ritual.

Un mundo de parientes

El pasado se halla presente en el tiempo actual de diversos modos. Por ello, los antepasados no han perdido gravitación en la comunidad; siguen presentes; y el futuro como meta parece hallarse en un pasado que aspira a reconstituirse. Significativamente, la palabra quechua ñawpa designa por igual el pasado y el futuro. En esa perspectiva, las acciones de los entes no tienen un sentido lineal, unidireccional. Dan curso a una reciprocidad, a una complementariedad, que expresa una “justicia” de alcance cósmico integrando de modo equilibrado la diversidad de seres y circunstancias.

La regeneración cíclica de las formas de vida incorpora la muerte como complemento del nacer. En tal sentido, la muerte no se concibe como absoluta cesación de la vida. Lo absoluto parece no concebirse. En realidad quien muere pasa a otra forma de vida: la del germen donde asoma la fuerza vital o ánima, y en esa condición no está ajeno al juego de fuerzas ni la “conversación” o intercambio de señales que vincula la comunidad y el cosmos en general. La conversión en nada no se concibe, lo cual amplía la noción de comunidad a los antepasados y también, por cierto, a los que vendrán.

La idea de un tiempo homogéneo, constante y lineal, así como la idea de un “progreso” donde lo nuevo cancela el pasado, son extrañas a esta sensibilidad. En la regeneración de la vida, ésta se amplía, gana en diversidad. Pero, precisamente porque lo nuevo no tiene por qué cancelar lo anterior, con la aparición de nuevas formas o variedades de vida se incrementa la comunidad. Este ha sido un aspecto clave de la estrategia de vida que tomó cuerpo en la cultura andina.

La regeneración de las formas de vida opera a través de la complementariedad. En el mundo andino no se conciben entes asexuados. Las plantas son macho o hembra, los cerros también, los astros y fenómenos meteorológicos como la lluvia. La incompletitud es pobreza. El logro de la completitud supone el emparejamiento y esto se efectúa en consonancia con la completitud mayor que es el orden colectivo o comunal.

El antropocentrismo característico de la cosmovisión occidental se halla ausente en el mundo andino. Puesto que no cabe una diferencia ontológica sustancial entre el hombre y los demás seres y fenómenos, éstos no son considerados inferiores, ni tienen la condición de meros objetos. El hombre no se concibe fuera del tejido de conexiones que constituye el cosmos y del cual es parte constitutiva. El hombre mismo no ocupa ningún puesto privilegiado en el cosmos, como ocurre en la tradición platónico cristiana. Tan importante como el hombre vienen a ser la montaña, sus animales y plantas, la lluvia o las deidades. Tienen la condición de personas, forman familias y comunidad, hasta abarcar la totalidad.

Por ello, las relaciones de parentesco van más allá del ámbito humano, y aún dentro de éste comprenden vínculos de reciprocidad (derechos y deberes) con los antepasados y los que vendrán. Ello es así, porque de alguna manera antepasados y descendientes “son”, cohabitan en el ámbito comunal, y sus relaciones no tienen la connotación contractual que han adquirido en la tradición jurídica occidental, la cual sólo reconoce obligaciones entre individuos contemporáneos, enlazados a la manera de átomos que interactúan manteniendo su esencial distinción.

Particularmente, en la celebración ritual, hombre, deidades y animales o plantas cohabitan y aún se compenetran, de manera que, por ejemplo, el mismo danzante es runa (hombre) y wamani (deidad de la montaña), como en el relato de José María Arguedas titulado “La agonía de Rasu Ñiti”. Esto, ciertamente, ignora el principio de identidad y la lógica de la “representación” que la filosofía occidental instituyó como límite de . lo pensable y lo real.

El movimiento cíclico de regeneración de las formas de vida se manifiesta, por ejemplo, en la sucesión anual, en la cual el año mismo es concebido como un agente que vuelve, nace, descansa y muere. En él las diversas formas de vida pasan por momentos propicios para su regeneración. Estos momentos sintonizan entre sí. Por ello, entre las formas de vida se establecen señales. Todo en el mundo andino tiene la condición de señal, de signo, y todas las formas de vida son capaces de entender tales señales y responder a ellas. Cada miembro de las diversas comunidades de vida sigue aquel ritmo, reacomodando su acción para sintonizar con el conjunto.

En tal sentido, la vida no sigue un plan fijo, sino que se va recreando a cada momento a través de la comunicación empática, de acompañamiento y conversación entre sus diversas formas. De esta manera, “la conversación” tiene en el mundo andino un alcance universal. En todo momento cada quien está diciendo algo, se halla emitiendo señales, indicaciones que se deberá tomar en consideración, para adecuarse a ellas.

Una manifestación del carácter conversacional de las relaciones que sostienen el mundo andino es la crianza en que participan todos los seres, criando y siendo criados. La crianza es el modo de ser del hombre andino. Si no hay crianza, la regeneración de la vida se trunca. El hombre cría no sólo seres humanos, cría también el campo, las plantas, los animales, el agua, los cerros, etc., y es criado por ellos.

Vigencia de la ontología andina.

Para terminar, permítanme añadir algunas palabras. Vivimos en un período de cambios acelerados, de consecuencias imprevisibles. Se acumulan indicios del agotamiento del modelo de vida que ha caracterizado a los tiempos modernos y vino a ser hegemónico a escala planetaria. Tenemos a la vista suficientes síntomas de su carácter predatorio. Se sostiene en la creencia injustificable de que es factible y deseable un crecimiento incesante del consumo. Surgió y se legitimó con la promesa de otorgar al hombre el dominio de la naturaleza, previamente desacralizada y cosificada. Para ello, comenzó convirtiendo la naturaleza circundante en un recurso. Pero, tiende a convertirlo todo en recurso, en algo explotable, que debe rendir al máximo de sus posibilidades. Esa lógica ha devenido sistémica, se retroalimenta y amplía, y alcanza al mismo hombre, convirtiéndolo igualmente en un recurso.

Es obvio que la vuelta al pasado no es posible, a no ser por una catástrofe indeseable. Pero tampoco es posible mantener la lógica predatoria que se inició con el desencantamiento del mundo y la vida. Por ello, el reconocimiento de sentidos de vida alternativos, actuantes aún hoy en culturas que, por no ser funcionales al tipo de vida hoy imperante, se hallan cercadas y acorraladas, puede abrir posibilidades de una reconciliación con el mundo sobre la base del reconocimiento del parentesco cósmico que sostiene la vida.

La tradición andina contiene presupuestos ontológicos, epistémicos y valorativos que, por favorecer la expansión de la diversidad y la dimensión lúdica de la acción, pueden proveer elementos para afrontar las grandes preguntas de la vida y abrir horizontes de sentido que contribuyan a redefinir las bases civilizatorias en el mundo contemporáneo. Es en atención a ello, y a vuestra amable invitación, que he puesto a vuestra consideración las ideas antes expuestas, esperando que permitan iniciar una conversación que, ojalá, podamos mantener luego en beneficio de nuestras comunidades académicas. Muchas gracias.